在与一届届年轻学生的接触过程中,今年59岁的北京大学中文系教授戴锦华发现,学生们的传统文化知识和中国历史知识越来越丰富,但与此同时,他们也显露出了一种她从来没有过的历史体认——对中国传统文化中权力逻辑的体认,甚至是对当权者的体认,这种体认不仅是知识性的,而且是身体和情感的。同时,这种体认也体现在了大量广受欢迎的通俗文化作品中,比如近些年热播的《甄嬛传》和《琅琊榜》。这一对权力的内在的尊重,以及对革命非理性的恐惧,被戴锦华称为一种“告别革命的共识”。

这也正是在7月1日中间美术馆“新月:赵文量、杨雨澍回顾展”闭幕日的演讲现场,当戴锦华面对满满一屋子年轻听众时,内心所感受到的“代沟”的来源。她坦言,在年轻人面前,她常常觉得自己太幼稚。她认为今天的年轻人非常成熟,所谓的“成熟”体现在他们会接受什么是不可改变的,而她自己作为一个“50后”却始终拒绝接受,“假设历史没有意义,判定未来也是没有意义的,所以对历史我不说如果,对未来我不说不可能。”

戴锦华提到,当中国崛起成为一个经济学事实的时候,人们开始有意识地回收前现代中国的历史与文化,但这种回收另一方面也意味着新的丧失,而这一次,我们丧失的是20世纪中国的革命历史。这一发生在过去10年间的过程,与“五四”新文化运动以来中国的文化现代化进程形成了有趣的对照——后者正是以开启现代中国历史之名,交付出了此前悠久、延绵不绝的历史与文化记忆。戴锦华因此将这次演讲命名为《复得的和复失的:历史与文化记忆》,在她看来,在过去100年间,前现代中国的历史文化经历了失而复得,而20世纪的革命历史与文化则面临着得而复失。这次演讲,同时也是中间美术馆发起的“中国作为问题”系列演讲的开篇。

戴锦华在讲座现场

鲁迅以来的历史想象:

“吃人”的历史是对进步的反动

在演讲中,戴锦华提出的第一个观点是,中国现代历史的启动,是以付出了前现代历史为代价的;或者说,“我们终于开启了中国现代历史的时候,也正是我们相当自觉地交付出了此前悠久的历史和文化记忆的时候。”

戴锦华从中国革命的先师鲁迅谈起。在中国近代文学史的开篇之作《狂人日记》中,有一段很经典的描述,讲的是“狂人”半夜读史,发现这个历史没有年代,满纸写的都是仁义道德,“狂人”横竖睡不着,就反反复复地读,终于从字缝里读出两个字——“吃人”。这是鲁迅对于中国历史与文化的诊断,也是一次审判——它也构成了几代人对中国历史的认知方式。也就是说,人们习惯把中国的历史认知为一个“吃人”的宴席,在这个宴席上,吃人者被吃,被吃者吃人,没有关于加害者和被害者的清晰区隔。类似的历史想象在鲁迅的作品中还有很多,比如他曾形容中国传统社会是“无主名无意识的杀人团”、用“麻木的国民灵魂”来描述中国人的精神状态等等。

戴锦华认为,以鲁迅为代表的这种历史想象取消了中国前现代历史的时间性,时间在现代观念中意味着一个发生、发展、变化的过程,同时也是一个不断进步、不断上升的过程;而一部没有年代、只写满了“吃人”的历史,也就是一部“空间化”的、没有任何变化和进步的历史。换言之,在鲁迅的影响下,与他同时代以及后代的许多中国人不把前现代中国的历史视作(现代意义上的)历史,而将它视为永恒的自我重复——只有现代历史才是线性的历史,而这个历史是一个非中国的历史、是世界的历史、是欧美主导的历史。

写满了“吃人”的历史

例如,开启了中国现代历史的五四运动,曾经也被明确地称为一场“开启了时间”的运动。这样的一种历史想象和历史表述,不仅存在于我们开启现代历史的时刻,它还一直贯穿于现代和当代中国的历史中——每当现当代中国历史发生什么重大演变,我们就一次一次地宣告:时间开始了。1919年我们宣告时间开始了,1949年我们又再次宣告时间开始了。

而在上世纪80年代的文化反思热潮中,这样的逻辑依然在延续。在70与80年代之交,一部在美国的中国研究中并不重要的著作在中国广泛传播,甚至达到了人尽皆知、人手一册的程度,这本书叫做《中国文化的深层结构》。它的主要观点是,中国文化有着一个不变的深层结构,它的基本特征叫做“东方专制主义”。这种思想的本土表述就是那本一度对中国社会产生过巨大影响的著作《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》,其作者是当时的一位年轻人,名叫金观涛。“中国历史的超稳定结构”是对那个没有年代、写满了“吃人”的历史的理论表述,它认为中国历史有一个超稳定结构,这个超稳定结构决定了中国历史永远只能是周而复始的循环与重复,没有任何进步和发展的可能性。按照这种观点,“中国的一切都是在原地踏步中不停地循环,中国的生命观是生死轮回,自然观是春播秋收,宇宙观是沧海桑田,历史观是话说天下大事分久必合、合久必分,是王朝更迭,是一个由兴盛到毁灭,由毁灭到兴盛的循环往复、永无止境的过程。”这一过程内在地包容着一种不能自我生长的无力,或者说是一种自我毁灭的力量。在戴锦华看来,这是从鲁迅到新时期的中国的一种历史想象,同时也是每个中国人的自我想象。这种想象——即中国文化对于进步的反动和拒绝——造成了一种深刻的文化虚无主义。

五四以来的文化改造:

“反帝反殖”的目标

让现代中国文化失去了立足点

戴锦华的第二个观点是,在中国现代历史开启的时候,中国人开始了一种深刻的、内在的自我改造,这种自我改造成为了文化现代化的一个重要组成部分,也是一种极端深刻的文化内在流放——所谓的“中国经验”被我们自己流放出去,或者说它无法再在我们的文化媒介中被直观地把握。

她从五四新文化运动在文化实践层面一个最重要的、最形而下的、最具体的组成部分——白话文运动谈起。戴锦华指出,经由五四新文化运动,一种新的语言成为了中国文化里主导型的媒介工具。按照白话文运动倡导者之一胡适的说法,白话文运动是一种文化民主化、平民化的过程,因为它是“我手写我口”,而文言文则意味着口语和书写文字的分离,因此导致了文化属于贵族和少数人的结果。

胡适

但在戴锦华看来,白话文运动绝不是一个文字口语化的过程,因为在文言文主导的时代,古白话始终存在,也同样是一种“我手写我口”的语言形态。但现代汉语和古白话是两种语言,只不过古老汉字的延续使得我们忽略掉了,现代汉语其实是一种非常年轻的新语言。中国古代汉语是以字为单位的,每一个字都是一个表意单位,而现代汉语的发明则意味着大量词的出现。当两个汉字组成一个词的时候,词的意思并不是两个汉字意义的叠加,相反,它是一个文化西化的过程。比如“宇宙”中的“宇”指的是屋宇,是中国人的居住空间,而“宙”指的是日出而作、日落而息的劳作方式;“宇宙”二字原本代表的是高度发达的农业文明下中国人的生活方式,而当它组成一个新词的时候,它的意思完全变了。

她接下来指出,五四新文化运动有两句响亮的口号,直到今天还被我们视为重要的政治、文化使命,那就是“反帝”和“反封”——前者针对的是帝国主义、殖民主义,后者则直指前现代中国的主流文化(也就是所谓的“打倒孔家店”)。戴锦华称,她曾经一直认为“反帝反封”是非西方国家在走向现代化的过程中必然要面对的双重使命,直到20年前,她开始探访亚非拉的第三世界国家,尤其是深入到这些欠发达国家腹地的时候,她才发现,这种“五四式”的双重命题是中国的特殊情况。

绝大多数非西方国家和中国之间的一个重要不同在于:他们都经历了极端惨烈的殖民历史,他们的文化从前现代到现代的转化过程不是自己主导发生的,而是在军事占领和政治控制之下被强暴的过程。因此,他们的主要使命是反帝反殖、驱逐外来统治者,而完成这一使命所依凭的武器,正是本土文化和民族主体身份。反观中国,除了东北和台湾之外,中国主部并没有经历过殖民统治,只有在这样一个历史过程中,我们才能有勇气同时打倒两个敌人,即“反帝”和“反封”。这一双重目标的设定,也导致我们在现代中国文化内部失去了立足点。换言之,我们在建构一个现代中国的过程中,同时创造了一个自我中空的主体。

“中国崛起”以来的传统复归:

逃离革命意味着逃离了

中国文化的内在逻辑

最后,戴锦华谈到了中国经济崛起之后,中国人历史知识和历史意识的重归。她首先指出,中国崛起不是一个内部的宣告,而是一个外部的指认。2009年金融危机的时候,中国第一次被放在了拯救者的位置上,并且是欧美世界仰望并期待的拯救者的位置上。当中国崛起作为一个经济学事实、一个统计学事实、一个消费主义事实,开始由外而内地进入到中国的自我指认的过程中时,一个变化悄然发生了:中国开始从一个无名、病态的、例外的、弱小的国家渐次恢复它作为一个大国的国际地位,同时,我们开始回收前现代的历史。

西方主流媒体对“中国崛起”的指认

中国人终于开始意识到,中国是唯一一个拥有着连续的文明历史的古国,而其他很多辉煌璀璨的古老文明都被时间湮没了、被殖民主义彻底地摧毁了。在重新迎回这段前现代历史的过程中,也会发现,中国文化不是超稳定结构。从秦汉到明清,中国有着自身的历史脉络;清帝国沦亡的过程,也并不是文明对野蛮的征服,而恰恰相反是野蛮对文明的摧毁,是一个强盗的劫掠。于是,我们的历史知识和历史意识重归了。

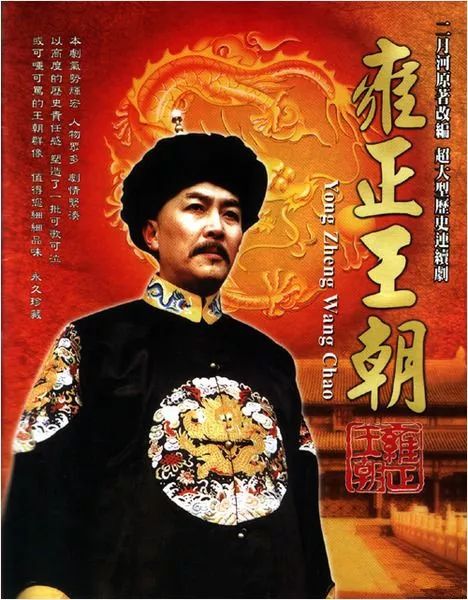

与此同时,戴锦华发现了一个令她感到警惕的事情,那就是年轻一代在历史知识越来越丰富的同时,还伴随着一种她从未有过、也从未曾向往过的历史体认——对传统中国文化中权力逻辑的体认,对当权者的体认——这种体认不仅是知识性的,而且是身体和情感的体认。这种体认体现在大量的通俗写作、演义、历史文本,甚至是当代人的古文写作中。电视剧《雍正王朝》就是一个非常重要的例子。在《雍正王朝》热播期间,导演曾说,“这部戏我没想说别的,只想说一件事,当家难呐!”这让戴锦华感到非常震惊,因为在她整个成长,甚至直到死亡的过程中,她从来没有想过,要站在当家者的角度去体会当家有多难;相反,她想的永远是像她一样的草民在种种权力的挤压下生存得有多难。她以为,“我受到的所有历史教育都是要教人倾听历史的无声处,而不是倾听大人物的洪亮言说。”

电视剧《雍正王朝》

除此之外,戴锦华还有第二个震惊。在与年轻学生的接触过程中,她发现,当年轻一代的历史知识已经如此丰富的时候,一个新的丧失发生了。换言之,人们在回收前现代中国历史的过程,同时伴随着对于二十世纪中国历史的再次付出。于是,一个非常有趣的现象便出现了:遥远的是贴近的,而切近的是陌生的;历史地平线的尽头是1980年代,1980年代之前的历史在年轻一代的认知中几乎是一片空白。

在戴锦华看来,当我们再次付出了20世纪中国历史的时候,我们也失去了20世纪中国自身的文化逻辑。20世纪的中国在四面围困、腹背受敌的情况下,要活下去、走出一条路,这当然是国家的意志,同时也关系着每一个民众的生存,是每一个民众别无选择、被裹挟其中的一个历史过程,也是每个人生命的内在经验,是中国历史一个高度有机的组成部分。她认为,20世纪中国经历了人类历史上几乎所有样式的革命,革命之于中国至少意味着一种另类的现代化进程,因此,当我们用传统与现代的简单二元对立去看待中国的现代化问题,实际上也消解了20世纪中国历史中的差异性元素——西方世界的现代化进程在中国行不通,因此中国被迫选择一种极端的、激进的方式。

戴锦华认为,当我们放弃了20世纪中国独有的文化逻辑的时候,我们也就无法真正重返前现代中国的历史。因为,20世纪的历史尤其是当代中国历史,给我们留下了一个永恒的谜题、永恒的痛苦和挑战,那就是“在一个革命性的、实验性的历史进程中,我们将永远遭遇到关于秩序和革命的双重紧张”。我们或许永远也无法逃离,当年的红卫兵所面临的无限忠诚和造反有理的命题。这一命题在戴锦华看来是内在于中国文化的,中国文化内在地包含了这样一种文化张力,它也是中国文化自身的活力,在三纲五常、三从四德的旁边,是载舟覆舟、是王侯将相宁有种乎的历史逻辑,这才是中国文化内在的自我更生、自我演进的逻辑。

(更多好文 请加小编微信c18600848080)