2018年11月10日至2019年3月10日,以“禹步”(Proregress)为主题的第12届上海双年展在上海当代艺术博物馆(PSA)举行。本届双年展想要讲些什么?观众听到了什么?看懂了什么?展览是否过于“国际化”又或体量过重造成观赏负担?展览闭幕之际,“澎湃新闻·艺术评论”尝试对本届体量庞大的双年展进行一次回顾。

据上海当代艺术博物馆的信息,本届上海双年展共吸引了约39万观众。

一个女生站在雪地里,背朝镜头,一边回头,一边轻声说着“向前看”。另一个女人假装正常行走的样子,逆向走过柏林城市宫的主立面。这分别是中国艺术家张小船和墨西哥艺术家伊利亚· 诺埃(Ilya Noé)的作品《罗德的女朋友》与《调整》中的画面。这两件作品出现在本届上海双年展上,无比直接地表达了展览的主题“禹步”——面向历史的矛盾性。

经验

智利艺术家博路斯帕·哈尔帕(VoluspaJarpa)的《纪念碑》从博物馆的顶部垂挂下来,这些透明布条由美国情报机构有关中美洲的解密文件相连而成,黑色条块抹除了上面的内容,它们面无表情地往下延伸,与每一层楼的观众保持一定的距离。

这件装置作品似乎体现了此次上海双年展的不少特征:置身于欧美主流艺术圈之外,来自拉美的艺术家将距离遥远的拉美洲地缘政治和冷战历史带入中国观众的视野;艺术家的作品未必源于个人的生活,而是他所获得的信息;作为展品而出现的档案对于传统艺术作品形态的界定提出了疑问;当然,还有展览名称“禹步”(Proregress)所蕴含的“进退”问题。

本届上海双年展的主策展人夸特莫克·梅迪纳(Cuauhtémoc Medina)来自墨西哥,这让展览不可避免地带上了“拉美”色彩,而分策展人中来自日本的神谷幸江与来自中国的王慰慰则更多地引入了亚洲的当代艺术。“我们当然希望展现欧美文化主流圈之外的思考,”王慰慰告诉“澎湃新闻”(www.thepaper.cn)记者。

来自孟买的艺术家纳里尼·马拉尼(NaliniMalani)带来了六频影像《找寻消失的血》,她将自然与女性化的力量联系在一起。在不断变化的神秘图像包围中,古老与现代交织,作品意在为所有受害者索求一座容身所——无论是人还是自然。阿林·朗姜(Arin Rungjang)生活工作于曼谷,他的《猎象和领袖》追溯了一位没有国籍的孟加拉后裔的个体回忆以及对于殖民主义的抵制,几块屏幕上无声的嘴唇和倒下的大象似乎代表了“沉默”的声音。生于首尔的康瑞璟关注朝鲜王朝时代的“春莺舞”,这种让舞者动作限制在两平米左右花纹席上的皇室舞蹈经由各种媒介的演绎,试图表达“社会中个体、结构之间既充满限制又彼此调和的互动状态”。

即便不乏这样具有所谓地域色彩或是反映非西方现代主义视角的作品,展览上的不少内容仍然被人认为过于“国际化”。“上海双年展依然有它一直以来的弊端,一个只致力于国际化的双年展,一个讨论国际前沿话题的展览,讨论的也只是另一种流行。”当代艺术策展人崔灿灿曾经说道。

对于这样的观点,王慰慰显然并不认同。“艺术家和策展人都无意于通过作品去表达地域色彩或民族性,而是希望能够通过表面的图像去折射人性普遍的话题,当然,有些作品依然能看出明显的地域性。”

掀开康瑞璟作品展间的黑色幕布,走进广州艺术家丘的“死亡花园”,他以死去的动物、昆虫等等为主题拍摄了一组摄影作品,这些照片经由裱框,犹如自然与社会的标本。

“这个就是一只鸟,旁边有两根树枝,你看,他是这样拍的哦……”记者凑近一对正在观看某件作品的老夫妻,想听听他们的对话,“这两个鸟又是什么意思,不懂。”显然,他们也刚刚从康瑞璟的那个展间穿过来,还没来得及看《死亡花园》的展签。如果没有阅读展签,恐怕很难从这些作品中推断出作者的身份和意图。

对于刚才的那两位观众来说,《死亡花园》透露出的氛围是模糊的,而二楼的“普鲁士蓝”明显地散发出一种忧伤与不安的气息。伊沙伊· 胡希德(YishaiJusidman)生于墨西哥城,后来去了洛杉矶,“普鲁士蓝”系列重置了纳粹集中营和灭绝营遗址的照片,并将其转译成“普鲁士蓝”单色绘画。作为一种人工合成颜料,普鲁士蓝的成分与纳粹毒气室中使用的窒息毒剂氢氰酸不无关联。

伊沙伊·胡希德既不是犹太人,也不是德国人,他对于这段历史的了解来源于档案、照片等资料。在展览上,不少作品的出发点都是来源于艺术家所阅读的历史资料,一位爱好艺术和观展的观众向“澎湃新闻”(www.thepaper.cn)记者抱怨道,“我感觉大部分作品都来源于一种既存概念,比如他们读过的书和看过的电影,而不是他们与真实生活的互动,所以很‘漂’,因为从根本上来说不是他们自己的东西,或者没能把概念转化成自己的东西。”在她看来,并非出于“直接经验”的作品似乎不那么打动人。对于这个问题,王慰慰又一次给出了她的回应。

“我觉得判断艺术家的作品是否源于‘直接经验’,这是一个伪命题。比如‘普鲁士蓝’,除了对残酷历史的控诉反思,也有艺术家试图表达的现代的忧伤,我认为观众能够从里面看到某种与集中营无关的普世的忧伤情绪,这难道不是艺术家的一手经验吗?”王慰慰反问道,她接着陈述,“我不相信有感同身受,但是我认为每个人的‘身受’都是不一样的。比如我们看同一件作品,得到的都是一手经验,但是我们的转述的感觉是不同的。我觉得一手经验本身不太重要,我们对接受到的东西如何转化和表达,这个是更为重要的东西。”

至于本届上双艺术家的转化和表达是否成功,或许也和每个观众的转化和表达相关。

面具

基里·达莱娜(Kiri Dalena)的《生命面具》位于二楼的一段走廊上,作品反映了其故乡菲律宾的社会问题。在这一系列摄影作品中,被拍摄的人戴上了石膏面具,保持匿名状态,但仍能从他们的肢体和所处背景推断出一些关于其身份的信息。

亚历山大·阿波斯托尔(Alexander Apostol)《剧中人》系列由 60张以过去20年委内瑞拉政坛人物为原型的肖像摄影组成,这组肖像在二楼的一面白色围墙上铺开,每个肖像都没有真实的人物名字,而只有政治、经济、文化领域中的特定角色名称,同时,肖像都施以浓妆,模糊了性别特征,隐含对性别政治的讨论。

森村泰昌的《自我的会饮》以小型影院的形式呈现,在长达七十多分钟的影片里,他扮演了梵高、弗里达·卡罗、伦勃朗等艺术家,并以人物肖像的姿态出现,配以第一人称的叙述。

这些都是出现在双年展上的“脸”,他们和穿梭于展厅之间的茫茫观众脸层叠在一起,迫使你去面对大量的面部信息。这些“脸”裹挟着各自的社会背景、社会角色或是个人身份的探索。

在《生命面具》的展签中写道,“人物无法摆脱不露脸的状态,令气氛显得有些紧张,但他们的尊严和存在却在照片中闪烁光芒。”这一颇具矛盾的表述让人联想到评论家詹姆斯·霍尔的观点:面具本是用来掩饰真容的,用以“展现”的面具显然是一个悖论,但面具却能展现出情感中的精髓。“我们通过隐藏来显露”。与此同时,面具还成了观众想象力的投射面,“面具总是被呈献给观众,讲述着关于角色的故事”。

汉斯·贝尔廷在《脸的历史》一书中写道,“肖像佩戴了它所诞生的那个时代的面具……肖像画将其描绘的脸不可避免地变成一张面具……在一张自然的脸上对人的社会角色加以再现,是肖像的特定用途。在肖像中,还原一张真实自然的脸的个体愿望与对一张象征社会地位的‘角色脸’加以展现的集体愿望,二者并不矛盾。”从这个意义上说,《剧中人》和《自我的会饮》也是“面具”。亚历山大·阿波斯托尔将面部特征和姓名抽离,而只留下角色身份,于是,一个人“成为”了一部历史。而对森村泰昌来说,艺术史成了他自身。扮演梵高是森村第一次把自己的脸变成画布,那是1985年,当时的森村已过三十,尝试了各种绘画形式,却毫无所获,在《自我的会饮》中有一幕,乔装成梵高的森村茫然地走在日本人群熙攘的街头,“当时,我觉得那个痛苦的自己,和割了耳朵的悲惨的梵高,超越时光重叠在了一起。”森村后来还扮演了伦勃朗,有趣的是,伦勃朗的自画像本身也是他在自我观察的同时与不同历史人物的重合。

“绘画是平面的,是用来看的,人是进入不了绘画的。但我用这样的方式,能做到进入绘画的世界里。”森村说道。而如果从整个展览上看,他进入的不只是绘画的世界,也是世界的历史。森村用绘画和表演与历史对话,而同样来自日本、比森村晚了十几年出生的米田知子则用阅读和影像的方式与加缪对话。“我探寻了那些给加缪带来灵感的、他曾经生活和呼吸过的地点与历史,希望借此促使观者思考人之‘存在’的本质。通过展示作家深爱的阿尔及利亚和法国的影像,以及与当地人的对话,我试图用整个作品表现普遍的、广博的爱。因此,我的作品回应了那些旧日事件,但同时也回应着再次笼罩欧洲、日本和整个世界的阴影。”

历史是本次展览重要的研究对象,“展览的主题就是从历史去看艺术的矛盾性,现代人面对未来的态度、做出的决定,都是带着经历过的历史经验和情境。另一方面,我们如何看待历史,又是凭借我们现在所拥有的思维观念。”关于历史为何在本届上海双年展上扮演如此重要的角色,王慰慰这样答道。

“从某一些角度上看,艺术可以被看做历史和社会发展的见证物,从艺术折射出不同的人如何看待社会和历史,艺术是一种棱镜。”王慰慰说道。

寓言

从三楼的一条过道向前,穿过玻璃门,走过一段露天的通道,便进入了烟囱内部。在那里,墨西哥艺术家巴勃罗·巴尔加斯·卢戈(Pablo Vargas Lugo)和一群学生预演了未来一千年内上海所能观测到的两次日全食。烟囱里黑暗的高度化成了围绕日食铺展的天空。展览结束前的几天,记者独自站在烟囱的螺旋步道上,烟囱里的温度更接近室外的低温,置身其中,如同来到另一个时空。

虽然展览上的大量作品围绕现实问题,比如局部战争、社会限制、性别暴力等等,但也有相当一部分作品将人们抽离现实,进入未来,或是虚构的过去。

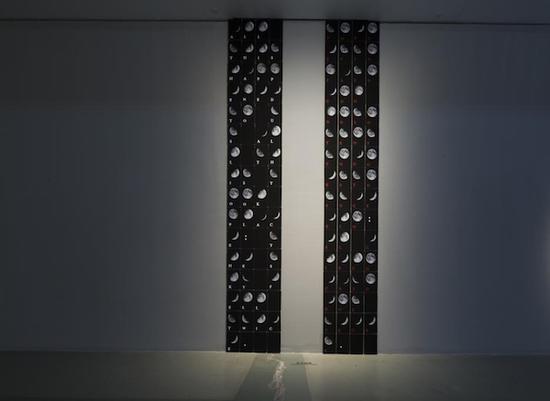

莱安德罗·卡茨(Leandro Katz)的“月相字母表”想要承载这样一种观念:“天空犹如被遗忘的语言,它所象征之物虽然与现代文明的日常视野相距遥远,但却依旧高悬于你我之上。”克劳迪娅·马丁内斯·加拉伊(Claudia MartínezGaray)想象了一位相信来世的莫切族囚徒的人生与心路历程,展品由囚徒的自白影像与莫切族的“遗址”文物组成,一切都是虚构的,却指向个人与文化、社会的联系以及文明的流变。弗朗西斯·埃利斯(Francis Al?s)的《排演1》(Rehearsal I)记录了一辆甲壳虫汽车不断“爬坡”而又不断倒退的过程,与展览的主题“禹步”相呼应,折射了墨西哥与现代性的关系。

这些作品都在某种程度上具有“寓言”的特性。“用伊索式的语言来给批判性的信息加密打码,这在上世纪和本世纪的东欧国家和其他地区都是逃脱审查的重要策略。”策展人梅迪纳在一次采访中这样说道。“除此之外,很多当代艺术作品中的叙事冲动、对人与动物之间界限的发问、还有当代艺术中恶作剧的戏法作为一种重要的沟通策略,这些都把寓言式的神秘叙事推向了当代艺术创作的舞台中央。”

“自然与社会”是本届上海双年展的一个分主题,在这一主题下,艺术家们探索了自然的权利、人与动物的相似与界限等等。这是人们在追求进步的现代忽视的那一部分现实,而在整个展览中,这些作品似乎也可以被视作寓言。

“澎湃新闻”(www.thepaper.cn)记者现场走访后看来,这一主题之下的作品大多是“浪漫”的。记者把这一感受告诉王慰慰,她说,“你看到的浪漫在我看来是不确定性和自然性。”她表示,不确定性、需要辩证思考的东西是此次双年展最希望传递的一个意向。“人们被现代的理性思维束缚许久,一直试图找到可以清楚解释一切的单一法则,其实所谓浪漫,就是敞开心去面对不确定性和偶发性,不束缚他者,也不被他者束缚。万事万物都有规律,但是我觉得有一种智慧:在所有的规律当中,要明白它的不规律性。”

影像装置《大寂静》围绕世界上最大的射电天文望远镜创作而成,这架望远镜位于波多黎各的埃斯佩兰萨(意为“希望”),那里也是最后一批波多黎各亚马逊鹦鹉种群的栖息地。影像中,鹦鹉艾里克斯说到:“我们属于能与他们沟通的非人类物种,这不就是人类所苦苦寻觅的吗……我们这一物种的灭绝不只是鸟群的离去,更是我们的语言、仪式和传统的消失,我们的声音将归于寂静……但是,在我们离开之前,希望望远镜能够听到我们留下的信息:保重。我爱你。”

观众

“影像作品太多,布局又特别集中,这对我没有吸引力。”一位观众告诉我。“整个展览的视频加起来时长大概至少八九个小时,而PSA的开馆时间是上午11点到下午7点,这摆明了不让人看完。”另一位观众说道。

的确,本届上海双年展影像作品数量众多已经成为了一个争议。“对我来讲,影像并不是很多,我认为有些作品不纯粹是影像,”王慰慰说道,“另一方面,观众的观看时间是自由的,你可以经过这样一种氛围,也可以去驻足凝视。”

与影像的密集类似,知识生产的模式也受到了不少观众的诟病。对此,王慰慰认为,“知识生产不只是艺术家和策展人的事,通过观众的观看和思考可以产生另一个维度的知识生产。”她希望通过展览的举行能够探讨观众的观看方式。“观众渴望和作品发生外在的可看关系,但可能也需要以思考和投入思考的方式去面对作品。”

另一方面,纵使策展人为展览注入了极大的学术性,但是很大一部分观众来到博物馆的目的并不是观看,而是拍照打卡,这已经成为当下国内观展的普遍现象。不过,王慰慰对此似乎并不担心,“每个人的知识储备,对文化的理解诉求都不一样。不能要求每个来看展的人都带着以接受教育为目的。”在她看来,打卡并非坏事。“至少说明展览能够带来直观的视觉享受给他直观的视觉,如果能够进一步给出某些启示的话,那正是这个展览想要输出的不确定性。”

“‘打卡’也有好处,它能够消解一点展览严肃的部分,而且可以吸引更多的观众,”本届上海双年展的总协调施瀚涛说道。事实上,举办这样大规模的双年展需要大量的资金,“我们每一届上海双年展的经费都比较紧张,除了政府资金,至少有50%的经费来自赞助商以及上海文化发展基金会等机构的支持。”在2014年Artnet网站所做的世界上最重要的20个双年展排名中,上海双年展位列第十四,同样位于亚洲的光州双年展则位列第五,“但我们的经费大概只有光州双年展的十分之一。”施瀚涛说道,通过赞助与合作等方式,主办方最终能够化解这样的压力。据上海当代艺术博物馆的信息,本届上海双年展共吸引了约39万观众。

关于“观展”这件事,施瀚涛向“澎湃新闻”记者列出了三种展览和观看的类型:其一是观看经典作品。“人们往往带着朝拜的心情去看那些古典艺术或是印象派的作品,作品本身已经把观众慑服了。“其二是感官刺激、情景塑造类的展览,“策展人或艺术家用这种方式让观众接受,观众不需要动太多的脑筋,这一定程度上可能是一种迎合。”

第三种是一些当代艺术展览,“它希望去提出问题,期待严肃的观众。”他引用梅迪纳的话,“艺术首先是艺术家个体的表达。让观众看懂不是当代艺术的使命,但是我们可以从各种方法和延伸活动来化解这样的一个缺口。”

观众和展览之间究竟应该是怎样的关系?对此,梅迪纳的一段话也许可以作为参考,虽然未必每个人都会接受:“我们生活在一个香水和理论趋于交融的时代。这和打电子游戏如出一辙:你可以从入门级玩起,比较轻松地浏览作品和展览;但同一局游戏中嵌套着不同的难度级别,一旦你知道了展览的秘密入口,你就会通向那个更棘手的世界。但也恰恰因为这样,你不总需要把展览隐含的更艰深的问题摆到台面上:它们是像是加密的潜在信息,供观者自行打通。”

(更多好文 请加小编微信happy_happy_maomi)