甫跃辉

也许你曾是少年,你有过梦想,梦醒时分,有人投降,有人假寐,有人把灵魂交给魔鬼,而你当去往何方?

甫跃辉最新出版的小说集《万重山》分为四辑,收入了近年来创作的17篇中短篇小说。其中,“现实种种”以从乡村来到大都市的青年学生、知识分子为主角,围绕他们的爱与死、恐惧和孤独,记录其内心的成长与挣扎;“父辈们”讲述上代人的苦难;“孩子们”描写当下的旧日乡村以及“外省青年”返乡后见证的今昔变迁,有几分鲁迅《故乡》的调子;“虚妄种种”直接将幻想与现实交融,表现出对人类荒诞处境的讽刺、怜悯和困惑。《万重山》写尽了人生的种种现实与虚妄。近日,中国作家网记者采访了甫跃辉,听他畅谈《万重山》背后的故事。

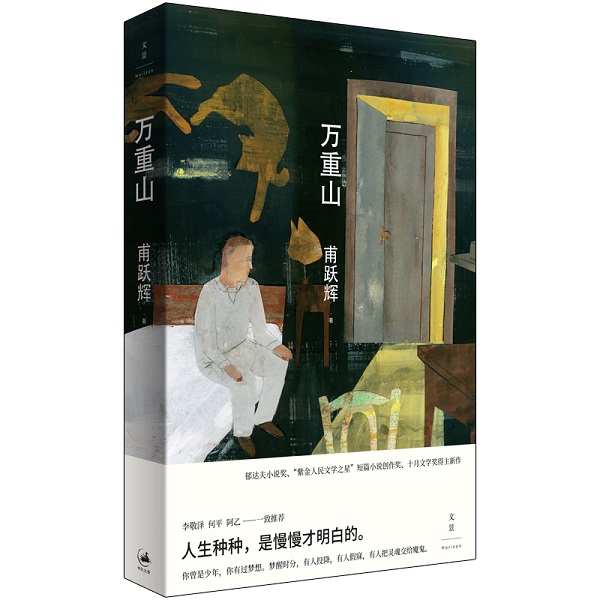

甫跃辉小说集《万重山》,世纪文景·上海人民出版社,2020年6月出版

以一种回望的眼光看待故乡

记者:你在上海待了多长时间?它对你的文学创作产生了什么样的影响?

甫跃辉:我在上海已经待了17年。2003年参加高考考到复旦大学,后来就一直留在上海。上海对我的影响是多方面的。

上海经济发达、人口密集,是一座现代化的大城市,它让我看到了现代都市生活繁华的样貌。而我来自云南边疆的保山市施甸县,那里无论是地理位置还是文化上都较为偏远和边缘。这两个地方的差异特别大,于我而言,那种巨大的冲击力和差异感非常明显和强烈。

此外,它对我可能还有一种反向作用,如果我不离开家乡来上海,那么,我可能不会以一种回望的眼光看待自己的故乡。有时候,你待在一个太熟悉的地方,很容易就会忽略一些人和事,但当你离开后,那些被忽略的人和事可能就会引起你的关注和思索。我从家乡来到上海,处在一种强烈的对比状态中,家乡的很多东西就会被我“重新发现”。这肯定会影响我的写作。

记者:这和鲁迅先生离开绍兴后再回望绍兴有相似之处。

甫跃辉:对。有相似的地方。但我觉得也有不同,绍兴虽然不是一个庞大的城市,但在地理和文化上并不边缘。而我的家乡保山就不一样了,所以,对我来说,冲击力和差异感肯定也是不一样的。假如我来自河南、安徽等地,可能也不会有这么强烈的差异感。

记者:对你来说,这种差异主要体现在哪里?

甫跃辉:一是物质方面。在老家,天空是不被遮挡的,我会经常抬头看天空和漂浮的流云,看远处的大山和土地。山川草木、河流大地,这些都在我的视线之内。我在看天空的过程中,似乎也能看到一个更大更远的地方。来到上海后我看到的更多是高楼、街道和来来往往的车辆、行人。有一段时间,我住在上海市中心,我发现自己几乎不怎么看天空,我看的基本都是人,而且以一种平视的视角。

还有一点,人与人的交往方式也不一样。我在老家,会经常串门,大家都很熟悉,因为农村人少,其实是一个熟人社会;在城里的话,有时候也会与朋友聚会,但感觉还是不太一样。在老家,人群相对单一、熟悉,而在上海,可能就要复杂得多,有时候还会隐约感觉到人和人相互较劲儿,但我在老家,和朋友们相处,是很松弛的状态。这都是一些细微的体会,但也许正是这些细微的体会,不知不觉影响了我的创作,让我重新“发现”老家,看到更“复杂”的人群。

“万重山”:我想写出人处于这个世界的状态

记者:《万重山》的书名并非书中某一篇的题目,而是直接以“万重山”命名,你是如何考虑的?

甫跃辉:这可能与我的偏见和执念有关系。用集子中某一篇作为小说集的题目几乎成为当下出版的惯例。我以前也这样,很多小说松散、随意,关系并不紧密,出版的时候,我也很随意地把它们放在一起,并未作太多考虑。其实,这不是我喜欢的样式。我特别希望一本书有一本书的样子,我也更愿意另起一个书名,用来统摄全书。现在如果出版小说集,我在篇目的顺序上挺“计较”的,哪篇在前,哪篇在后,都有自己的考虑,希望入选的小说联系更紧密。以前这方面做得不够,今后还会更注意一些。我尤其不想这本书里出现的篇目,在另一本书里同时出现(除非点明了是选集之类的),不然的话,新书就不称其为新书了,而且也对不住买书的读者。

用“万重山”命名,与李白的诗句“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”有关系。这句诗让我读出一种光阴不可驻留的无奈,有时间的概念;另外,“万重山”本身也具有空间上的概念,让我看到人在跨越重重阻碍时的艰难和执着。

记者:在目录设置上,《万重山》与你之前的小说集《鱼王》《动物园》《安娜的火车》等也不一样。这是你自己的考虑,还是出版社编辑和你共同商量定下的?

甫跃辉:这是我自己想的。当初我把书稿命名为“万重山”,在目录设置上分为“现实种种”“孩子们”“父辈们”“虚妄种种”四部分,意在讲述人的一生。第一部分“现实种种”是最重要的一部分,接近140页,几乎占据了这本书的二分之一。这部分里的4篇小说《云变》《断篇》《隐我》《血鸽》,聚集在特定的人物身上,而人物之间又有关联,讲述的都是刚从学校毕业走进社会的“李生们”生命中的某个“片段”或者面对这个世界的某种状态。最后一部分“虚妄种种”写的有些“怪异”,我觉得这也是人生的一种状态或形式。而且,“现实种种”中有虚妄,“虚妄种种”中也有现实,彼此关联,互相照应,整部小说在整体上形成关联。

记者:第一部分“现实种种”是在都市背景下展开叙述的,气氛有些紧张、剧烈。而第二部分“孩子们”和第三部分“父辈们”都是在乡村背景下展开叙述,气氛缓和、轻松,甚至有一些温暖的成分。

甫跃辉:刚开始写作时,我就发现了这一点。我在写乡村题材时,好像可以感觉到露珠花草、山川大地,叙述的节奏和使用的词汇都不太一样;写城市题材时,又是另外一种感觉,有些距离感,调子可能有些灰色。当然,这并非我有意为之,而是写作时一种自然而然的状态。

还有一点比较重要,我觉得单一地去讲“乡村题材”或“城市题材”,可能都未必恰当。当下的写作,要不“乡村题材”,要不“城市题材”,即便去写存在过渡地带的小城、小县、小镇等主题,其实也属于“城市题材”的一种样貌。但是,如果以这样的方式去看待小说创作,我个人觉得可能还是太简单了。当我创作的时候,其实并不是冲着“写城市”或者“写乡村”去的。在我看来,这两者不是割裂的,也不存在对立。从文学创作的角度来讲,我也不太赞成塑造“都市”的人或者“乡村”的人这种说法,我更愿意看到一个人,如何面对这个世界并经历很多事情。而我想把这样一个人的体验和经历写出来。比如《隐我》这篇小说的背景虽然设置在城市,但如果换成乡村,他也会经历很多和外在世界的碰撞。这篇小说叫“隐我”,就是“隐藏的自我”,主人公李生面对这个世界,经常会产生一些想法,这些想法是他对所身处世界的反馈。

通过孩子的眼睛,“把住一些把不住的事体”

记者:“孩子们”这一部分都选取了孩子视角叙述,“父辈们”中的《见鬼》《父亲的手指》虽然写父亲,其实也是孩子视角,你很偏爱用孩子视角去叙述?

甫跃辉:刚开始写作时,我就写过很多关于“孩子们”的小说,也选择用孩子视角,我的第一部小说集《少年游》里就有好几篇。我觉得孩子要比成年人更能感知这个世界。比如小朋友会问:人是什么做的?树和树叶是什么做的?铁块是什么做的?成年人很少去关注这些问题,甚至有时候,作为成年人的我们会把很多事情视为理所当然。我们感知这个世界的能力似乎在退化。孩子们则不一样,世界在他们眼中永远是新奇的。当我告诉小朋友,“天上那个叫月亮,那个叫彩虹”,我就感觉好像重新给事物命名,整个世界都是崭新的。选择孩子视角,其实也是想写出孩子与世界的某种联系,希望通过孩子的眼睛,看到不一样的世界,或者说看到那个尚未被命名的世界。

记者:“孩子们”这部分有5篇小说,主人公都是孩子们,如果他们和这个世界建立联系,似乎都会选择某种“中间物”。比如《滚铁环》中的“铁环”,《春天有冰》中的“冰棒”,《灰狗》中的“灰狗”,《鹦鹉螺》中的“鹦鹉螺”,《除夕夜忆旧》中的“二十块压岁钱”。等到这些孩子长大,到了上海,成为“顾零洲”“李生”,他们身上与世界之间的“中间物”似乎就消失了。

甫跃辉:你这个说法挺独特。我觉得人物是有潜意识的。世界在孩子眼中是新奇的,他们想要了解世界,可能就会借助于某种“中间物”,但是他们自己并不确定这个“中间物”是否恰当。小说《滚铁环》《春天有冰》中的孩子其实都有些迷茫。滚铁环的男孩终于有机会滚动铁环时,他却感觉,在铁棍和他的手之间、在铁棍和铁环之间、在铁环和地面之间,始终都会有一个大大的填不满的空隙,其实,他和整个世界都是隔绝的。《春天有冰》中的男孩卖掉了很多冰棒,可他还是感觉从未有过的被忽视。在小说里,我写过这样一句话:“他站在冰山上,冰山正迅速融化,他越来越大声地呼喊,听到的只是来自天空的自己的回音。”

这让我想起冯至《十四行集》最后一首诗里的句子:“向何处安排我们的思想?但愿这些诗像一面风旗,把住一些把不住的事体。”我觉得,孩子们想用这些“中间物”“把住一些把不住的事体”。

“死亡像一面镜子,我们都在它的观照下生活”

记者:《万重山》中的部分小说,好像比较关注“死亡”。比如《云变》中穿红色连衣长裙的女孩自杀,《隐我》中主人公李生自杀未遂,《血鸽》中主人公余晚的被杀等。

甫跃辉:我本就经历过很多“死亡”事件,很小就看到过亲人的死、邻居的死。有时候,还会产生一些跟死亡相关的想法。比如站在很高的楼顶往下看,可能会想跳下去了会怎样,吓得自己赶紧往后退。小说《隐我》的主人公确实有过一闪而过的自杀念头,其实他也就想一想而已。主人公李生的那些念头是一种潜意识,可以理解为他释放压力的一种形式吧。《血鸽》来自于一个真实的故事,我是听别人讲的,几个人轮流给我讲述,最后我就选择“每人讲一段”这种形式。当然,很多情节是虚构的。

记者:为什么要写这样的和死亡有关的故事?

甫跃辉:我记得有一次跟一个年近五十的作家聊天,他说他从来没见过死人,我当时就觉得很惊讶。我是见过一些死人的。我小时候生活在农村,村里上了年纪的老人去世,有年轻人自杀,我有时候就会跑去看。写这样的故事,可能和这些经历有关吧。小时候,我有时候会想,人死掉了,再也不会存在,那种绝望感深深刺激着我,现在长大了,就没有那么强烈了。我还写过一篇小说《阿童尼》,收在另外一本小说集《这大地熄灭了》,故事的核心情节也来自真实事件。我有一位表哥死于白血病,前一天我去看他,尽管体力很弱,他自己还能站起来上厕所,结果第二天他就死了。对作家来说,面对这样的题材,还是要慎重处理。我主要还是想写出人在这个世界的一种状态。死亡也是生命的一种状态,我们每个人都知道它迟早会来临,在死亡面前,谁都逃不掉。我们其实是在死亡的观照下生活的,它就像一面镜子。

告别“顾零洲”和“李生”,尝试创作“远征军题材”

记者:你的小说距离你的生活近吗?如何看待小说创作与生活的关系?

甫跃辉:我的小说距离自己的生活其实蛮远的。有一些小说看似跟我的生活很近,实则没有关系,都是虚构的。举个例子,启发我写小说《鱼王》的原因是我爸讲的一件事,很多年前,我们县最大的水库——蒋家寨水库水位下降,有人去抓鱼,用了很多层网捞起来一条巨大的鱼,那条大鱼把鱼网都挣破了好多层。这个故事很简单,三两句话的事,但转化为小说,显然要复杂得多。但无论小说和写作者的关系远近,小说都是作者思想的投影。如果不是这样,写小说岂不成了撒谎?正如福楼拜所说,包法利夫人就是他自己。

记者:你理想中的短篇小说是什么样的?

甫跃辉:从篇幅和小说中的时间跨度来说,我觉得短篇小说大致可以分两种。一种类似于巴别尔的《骑兵军》、马尔克斯的《礼拜二午睡时刻》等等,篇幅特别短,内容也几乎就是一个片段,但它也有一个起承转合的故事。还有一种类似于乔伊斯的《都柏林人》,篇幅长一点,小说处理的时间也长,类似的还有福克纳的《献给爱米丽的一朵玫瑰花》、辛格的《傻瓜吉姆佩尔》和鲁迅的《孤独者》等等。当然,这种分类显然是很粗糙的。要说理想中的短篇,我理想中的小说是这样的:能够在短小的篇幅里,“初极狭,才通人”,最终却能“豁然开朗”,看到广阔的世界。

记者:你如何看待目前的创作状态?

甫跃辉:我自己感觉这几年的创作状态不太好,至少我不太满意。在写作过程中,我经常特别焦虑,经常产生特别强烈的自我怀疑。

我想,我要走出现在的世界。作为一个写作的人,肯定要避免创作的重复。我在《这大地熄灭了》最后一篇小说的末尾,借小说主人公之口说“顾零洲,再见了”。以后可能也不会再去写“顾零洲”“李生”这种类型的人物了。

记者:那么会写什么样的题材?除了小说,你还写其他体裁的作品吗?

甫跃辉:我可能会写一系列关于远征军题材的短篇小说。抗日战争时期的松山战役就发生在我的老家云南保山,那是一段应该被铭记的历史。我看过一些关于远征军的资料,很多故事真是惊心动魄。战争,是人性的极端的实验场。比如,有一名远征军士兵被日军抓到,被日军塞进汽车轮胎里,从山顶滚到怒江里去。再比如,几名远征军遇到一个落单的日军士兵,日军士兵下跪求饶,远征军没杀他,把他俘虏了,然而没走多远,遇到了日军的大队人马,几名远征军反过来被俘虏了,被拉到日军驻地,被之前向他们下跪的日军士兵残忍杀害了……这样残酷的历史细节,生于和平年代的我们太难想象了。作为一个写作者,我想把这样的故事写出来。

说到其他体裁,我一直在写诗和散文。2017年开始在《文汇报·笔会副刊》开设散文专栏 “云边路”,今年会结集成同名散文集,大概有二十万字。散文写作的主题性比较强,都是关于云南保山的。但我写保山,不是简单介绍风景风俗的写作,而是更愿意把保山看成一个望远镜,通过它看到更大的世界。另外,平时我也一直在写诗,从2000年到现在,二十年了,虽然极少发表,但一直断断续续在写。以前是手写,后来在电脑上写,现在是在手机上写,从去年到现在,我在手机上大概已经写了五万多字的诗了。这些作品,在不同层面上丰富着我的文字世界。我想看看,面对同样的世界,不同的文体,边界在哪儿,极限在哪儿。

(更多好文 请加小编微信happy_happy_maomi)